Bulan Juni 2025. Dunia digital gempar. Ana Bárbara Buhr Buldrini, influencer berusia 31 tahun, meninggal hanya beberapa jam setelah menjalani operasi kosmetik kombinasi di sebuah klinik bedah plastik di Turki. Prosedur yang mencakup pembesaran payudara (breast augmentation), sedot lemak (liposuction), dan operasi hidung (rhinoplasty) ini diduga dilakukan sebagai bagian dari kerja sama promosi—operasi gratis sebagai imbalan konten media sosial.

Yang mengkhawatirkan, operasi tersebut dilaporkan dilakukan lebih cepat dari jadwal semula, dengan suami korban menyatakan bahwa istrinya telah "diyakinkan" untuk tetap menjalani prosedur meskipun belum sepenuhnya siap. Tragedi ini bukan sekadar insiden medis isolatif, melainkan gejala dari masalah sistemik yang memerlukan refleksi mendalam berdasarkan perspektif filsafat, etika, kedokteran, dan agama.

Dimensi Medis: Risiko yang Tak Boleh Diremehkan

Dalam dunia kedokteran, prosedur kombinasi tiga operasi besar dalam satu sesi dianggap sebagai tindakan dengan risiko tinggi. Setiap tindakan bedah membawa komplikasi sendiri-sendiri, dan bila dilakukan sekaligus, risiko itu tidak hanya bertambah, tetapi saling memperkuat.

Breast augmentation dengan implan kerap dipandang ringan. Namun komplikasinya nyata: perdarahan internal, infeksi, dan reaksi tubuh terhadap benda asing. Studi di Aesthetic Surgery Journal (2018) melaporkan bahwa komplikasi implan payudara meliputi capsular contracture (jaringan parut yang mengeras di sekitar implan), perdarahan, dan infeksi pascaoperasi. Pada sebagian kecil kasus, komplikasi ini bisa mengancam nyawa bila tidak ditangani cepat.

Liposuction, atau sedot lemak, menyimpan risiko paling berbahaya berupa emboli lemak. Literatur medis mencatat tingkat mortalitas liposuction sekitar 1 per 5000 prosedur—lebih tinggi daripada operasi caesar. Artikel di Plastic and Reconstructive Surgery (2009) menegaskan bahwa emboli lemak dapat muncul mendadak, ditandai dengan sesak napas, penurunan kesadaran, hingga kematian dalam hitungan menit.

Rhinoplasty, meski lebih kecil skalanya, tetap membawa ancaman serius. Laporan di JAMA Facial Plastic Surgery (2017) menunjukkan adanya komplikasi berupa pendarahan hebat, infeksi, serta obstruksi jalan napas. Bahkan edema (pembengkakan) pascaoperasi saja bisa menutup saluran napas dan menjadi kegawatdaruratan.

Ketika ketiganya digabung dalam satu sesi panjang, durasi anestesi menjadi jauh lebih lama. Anestesi umum menekan fungsi pernapasan dan kardiovaskular. Semakin lama pasien terbius, semakin tinggi risiko hipoksia (kekurangan oksigen), aritmia (gangguan irama jantung), dan henti napas. Kasus serupa dilaporkan di Korea Selatan tahun 2016: seorang pasien meninggal setelah operasi kombinasi sedot lemak dan pembesaran payudara karena gagal napas pasca-anestesi. Investigasi menemukan pasien berada di bawah anestesi terlalu lama tanpa pemantauan intensif.

Untuk mencegah tragedi seperti ini, dunia anestesi memiliki standar internasional: ASA Classification (American Society of Anesthesiologists). Sistem ini menilai kesiapan fisik dan mental pasien, mulai dari ASA I (sehat bugar) hingga ASA V (sangat kritis). Pasien dengan status ASA III–IV seharusnya tidak menjalani operasi elektif berisiko tinggi. Bahkan pada pasien sehat (ASA I–II), prosedur kombinasi panjang wajib dievaluasi ulang. Bila operasi dimajukan tanpa penilaian baru, maka prinsip due care—kehati-hatian medis—dilanggar.

Dimensi Hukum: Hak Pasien dan Konflik Kepentingan

Dalam hukum kesehatan internasional, pasien memiliki hak mutlak untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jujur. Hak ini dikenal sebagai informed consent. Persetujuan medis yang sah tidak cukup hanya berupa tanda tangan di selembar kertas. Persetujuan harus didasarkan pada pemahaman yang jelas tentang apa saja yang akan dilakukan, bagaimana prosedur berlangsung, apa manfaat yang diharapkan, serta risiko dan alternatif yang tersedia. Tanpa itu, consent kehilangan makna hukum dan etiknya.

Kasus ini memperlihatkan kerumitan lain. Adanya dugaan kontrak promosi—operasi gratis sebagai imbalan konten media sosial. Sekilas tampak menguntungkan pasien, namun dari sisi hukum, muncul pertanyaan: apakah pilihan pasien benar-benar bebas? Atau justru ada paksaan halus karena faktor ekonomi dan popularitas? Dalam bioetika, tekanan seperti ini bisa mengikis otonomi sejati pasien.

Hukum mengenal istilah conflict of interest (benturan kepentingan). Situasi ini terjadi ketika dokter atau klinik memiliki dua kepentingan sekaligus, yakni memberikan layanan medis yang aman sekaligus mencari keuntungan dari promosi atau branding. Jika kepentingan komersial lebih diutamakan daripada keselamatan pasien, maka terjadi pelanggaran serius terhadap lex artis—yaitu standar profesi kedokteran yang menjadi rujukan praktik medis yang benar.

Selain itu, setiap kematian yang terjadi setelah operasi elektif seharusnya memicu audit mortalitas. Audit ini adalah evaluasi menyeluruh: apakah indikasi operasi benar-benar tepat, apakah teknik operasi dilakukan sesuai standar, apakah pemantauan pascaoperasi memadai, dan apakah fasilitas darurat tersedia. Audit mortalitas juga harus dilakukan secara terbuka, sehingga publik dan regulator dapat menilai transparansi serta akuntabilitas klinik.

Tanpa audit, tragedi seperti ini berisiko terulang. Bahkan lebih buruk, kasus bisa tenggelam dalam diam, sementara pola praktik berbahaya terus berlanjut. Dari sisi hukum, inilah mengapa regulasi ketat, pengawasan independen, dan penegakan sanksi sangat penting—agar hak pasien tidak sekadar jargon, tetapi benar-benar menjadi benteng keselamatan.

Dimensi Filsafat: Tubuh, Identitas, dan Komoditas

Filsafat sejak lama mengajarkan bahwa tubuh bukanlah sekadar kumpulan organ biologis. Tubuh adalah pusat eksistensi manusia, medium yang membuat kita hadir dan berinteraksi di dunia. Martin Heidegger menyebut tubuh sebagai “ada-di-dunia” (being-in-the-world). Tubuh bukan benda mati yang bisa dimodifikasi sesuka hati, melainkan raga yang membawa manusia memahami makna keberadaan. Karena itu, setiap intervensi terhadap tubuh sesungguhnya adalah intervensi terhadap eksistensi kita sendiri.

Jean-Paul Sartre menambahkan perspektif berbeda. Menurutnya, manusia adalah makhluk yang bebas, dan kebebasan itu memungkinkan kita memilih apa pun, termasuk bagaimana memperlakukan tubuh. Namun, kebebasan Sartre selalu datang dengan konsekuensi. Setiap pilihan, sekecil apa pun, akan membentuk identitas dan tanggung jawab moral. Dalam kasus operasi kosmetik ekstrem, pilihan itu bisa berarti mempertaruhkan nyawa demi citra atau popularitas.

Immanuel Kant, dengan prinsip moralnya, mengingatkan bahaya menjadikan manusia sebagai sekadar sarana (means), bukan tujuan (end). Bila tubuh diperlakukan semata sebagai alat promosi atau komoditas pemasaran, martabat manusia direduksi. Pasien tidak lagi dilihat sebagai pribadi bermartabat, melainkan sebagai “etalase berjalan” untuk kepentingan ekonomi. Inilah pelanggaran fundamental terhadap etika martabat manusia.

Michel Foucault membawa diskusi ini ke ranah sosial. Ia memperkenalkan konsep biopower, yaitu kuasa politik dan ekonomi yang mengatur tubuh manusia agar sesuai standar tertentu. Dalam dunia kapitalisme estetika, tubuh diproduksi, dikontrol, dan dipromosikan sebagai komoditas. Media sosial memperkuat kuasa ini: tubuh tidak lagi dimaknai sebagai rumah bagi jiwa, melainkan sebagai “proyek” yang bisa dipoles, dijual, bahkan dikorbankan demi algoritma.

Tragedi meninggalnya seorang influencer pascaoperasi menunjukkan apa yang oleh filsafat disebut sebagai alienasi (keterasingan). Tubuh kehilangan maknanya sebagai eksistensi utuh. Ia tercerabut dari martabat dan keberadaan, lalu diperlakukan sebagai barang dagangan. Inilah paradoks modernitas: ketika manusia mengejar kesempurnaan fisik demi pengakuan sosial, justru yang hilang adalah makna terdalam dari menjadi manusia itu sendiri.

Dimensi Moral: Otonomi dan Tanggung Jawab

Etika medis modern berpijak pada empat prinsip dasar yang menjadi rujukan global: autonomy, beneficence, non-maleficence, dan justice. Keempat prinsip ini saling melengkapi dan harus berjalan bersama dalam setiap praktik kedokteran. Kasus meninggalnya seorang influencer pascaoperasi kosmetik kombinasi memperlihatkan bagaimana prinsip-prinsip tersebut bisa terguncang.

Pertama, prinsip otonomi (autonomy). Pasien berhak menentukan jalan medis yang ditempuhnya. Hak ini mencakup kebebasan memilih, menolak, atau menunda tindakan. Namun otonomi sejati hanya mungkin bila pasien bebas dari tekanan ekonomi, sosial, maupun psikologis. Dalam kasus ini, dugaan adanya imbalan promosi berupa operasi gratis sebagai barter konten media sosial bisa mengikis otonomi. Keputusan yang tampak “sukarela” sesungguhnya mungkin dipengaruhi faktor eksternal yang menekan kebebasan pasien.

Kedua, prinsip berbuat baik (beneficence). Semua tindakan medis idealnya membawa manfaat bagi pasien, entah itu menyembuhkan, meringankan penderitaan, atau meningkatkan kualitas hidup. Pertanyaannya: apakah operasi kosmetik yang dilakukan semata demi kebutuhan konten dan popularitas benar-benar memberi manfaat kesehatan? Jika manfaat medis tidak jelas, sementara risikonya besar, maka prinsip ini dipertanyakan.

Ketiga, prinsip jangan mencelakai (non-maleficence). Dokter diikat sumpah untuk primum non nocere—pertama-tama, jangan mencelakai. Melakukan prosedur kompleks dan berisiko tinggi pada pasien yang belum siap fisik dan mental justru membuka peluang bahaya serius. Kematian pascaoperasi elektif adalah bentuk kegagalan menjaga prinsip dasar ini.

Keempat, prinsip keadilan (justice). Keadilan dalam medis berarti semua pasien mendapat perlakuan yang sama, tanpa diskriminasi atau perlakuan istimewa demi kepentingan tertentu. Jika ada pasien yang diberi jalan pintas karena status sosial atau popularitas, sementara keselamatan diabaikan, maka prinsip keadilan dilanggar. Medis berubah menjadi arena komersial, bukan lagi layanan publik yang menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama.

Dengan demikian, dimensi moral kasus ini menyingkap bukan hanya persoalan medis, tetapi juga persoalan integritas profesi. Etika medis sejati menuntut keseimbangan: menghormati kebebasan pasien, memastikan adanya manfaat nyata, mencegah bahaya, dan menjunjung keadilan. Bila salah satu saja diabaikan, tragedi seperti ini bisa menjadi peringatan pahit tentang hilangnya kompas moral dalam dunia kesehatan.

Dimensi Agama: Tubuh Sebagai Amanah

Dalam pandangan agama-agama besar, tubuh bukanlah milik pribadi sepenuhnya. Ia adalah amanah, titipan, atau anugerah suci yang harus dipelihara. Karena itu, merusak tubuh demi alasan yang tidak jelas manfaatnya—apalagi hanya untuk citra estetika—dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran keimanan.

Islam menegaskan bahwa tubuh adalah titipan Allah yang wajib dijaga. Al-Qur’an memperingatkan: “Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan” (QS. Al-Baqarah: 195). Hadis Nabi juga melarang perubahan ciptaan Allah yang dilakukan semata-mata demi kecantikan. Maka, operasi kosmetik berisiko tinggi tanpa indikasi medis darurat bisa masuk dalam kategori isyraf (berlebih-lebihan) dan tabdzir (menghamburkan yang sia-sia).

Kekristenan melihat tubuh sebagai Imago Dei—citra Allah. Setiap pelukaan atau eksploitasi tubuh demi kepentingan promosi melanggar prinsip kasih, baik kasih terhadap diri sendiri maupun kasih terhadap Tuhan. Gereja Katolik maupun Protestan menekankan bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus, sehingga harus diperlakukan dengan hormat.

Yudaisme menempatkan prinsip Pikuach nefesh di atas segala aturan: menjaga nyawa mendahului hampir semua hukum lain. Bila ada tindakan yang membahayakan nyawa, maka tindakan itu sebaiknya dihindari, apalagi bila tidak ada kebutuhan medis mendesak.

Hindu mengajarkan Ahimsa—prinsip tanpa kekerasan atau tanpa mencederai. Tubuh adalah kendaraan bagi atma (jiwa), sehingga menyakitinya demi gengsi atau keinginan sesaat dianggap bertentangan dengan dharma (tugas moral).

Buddhisme mengingatkan bahaya kemelekatan pada rupa dan citra. Mengejar penampilan dengan risiko kehilangan nyawa justru memperkuat dukkha (penderitaan). Alih-alih melepaskan keterikatan, tindakan semacam ini hanya menambah lingkaran penderitaan bagi diri dan orang sekitar.

Konfusianisme (Konghucu) menekankan bakti kepada orang tua (xiao). Dalam ajaran klasiknya, tubuh adalah warisan dari orang tua yang tidak boleh dirusak. Mengorbankan tubuh demi status sosial atau popularitas melanggar prinsip bakti dan kemanusiaan (ren).

Sikhisme menekankan bahwa tubuh harus dipelihara untuk pengabdian (seva) dan kesejahteraan semua (sarbat da bhala). Tubuh bukan milik ego, melainkan sarana melayani Tuhan dan sesama. Menempatkan nyawa dalam bahaya demi gengsi adalah bentuk penyalahgunaan amanah.

Taoisme memandang tubuh sebagai bagian dari harmoni dengan Dao (jalan alam). Memaksa tubuh dengan intervensi ekstrem untuk melawan kodrat dianggap sebagai bentuk disharmoni. Prinsip wu-wei—bertindak selaras dengan alam—mengajarkan untuk merawat tubuh secara alami, bukan memaksanya dengan risiko fatal.

Dari semua perspektif lintas iman ini, benang merahnya jelas, yakni: nyawa selalu lebih berharga daripada citra estetika. Agama-agama besar sepakat bahwa tubuh harus dipelihara, bukan dieksploitasi; dihormati, bukan dikomodifikasi. Tragedi yang menimpa seorang influencer ini menjadi pengingat bahwa obsesi akan penampilan tidak boleh mengalahkan amanah suci untuk menjaga hidup.

Dimensi Futuristik: Regenerative Medicine

Di tengah meningkatnya tren operasi kosmetik berisiko tinggi, ilmu pengetahuan menghadirkan jalan alternatif yang lebih aman dan menjanjikan, yakni: regenerative medicine atau kedokteran regeneratif. Bidang ini berkembang pesat dalam dua dekade terakhir, menjadi simbol transisi dari intervensi invasif menuju pendekatan yang lebih lembut, pro-kehidupan, dan berorientasi jangka panjang.

Salah satu pilar utamanya adalah terapi sel punca (stem cell therapy). Sel punca adalah sel yang masih “muda” dan fleksibel, mampu memperbaiki jaringan yang rusak atau bahkan meregenerasi organ. Dalam konteks estetika medis, sel punca diteliti untuk memperbaiki kerusakan kulit akibat penuaan, mempercepat penyembuhan luka, hingga mengurangi jaringan parut. Prosedur ini jauh lebih minim risiko dibanding operasi besar karena bekerja dengan mekanisme alami tubuh.

Kemajuan terbaru memperlihatkan bagaimana sel punca bisa dikembangkan lebih jauh. Sebuah studi tahun 2025, misalnya, menggunakan adipose-derived stem cells (ADSC) yang diambil dari jaringan lemak lalu dienkapsulasi dalam hidrogel kolagen tipe I. Hidrogel ini bertindak sebagai matriks pendukung, menjaga viabilitas sel, memfasilitasi adhesi, serta mendukung diferensiasi. Hasilnya, penyembuhan luka dan regenerasi jaringan berlangsung lebih cepat dibanding kontrol. Pendekatan semacam ini bahkan dapat dibayangkan sebagai “filler hidup”, yang mampu memperbaiki jaringan pasca-bedah kosmetik dengan risiko lebih rendah daripada implan atau sayatan besar.

Selain terapi sel, rekayasa jaringan (tissue engineering) membuka peluang baru untuk menciptakan atau memperbaiki bagian tubuh dengan kombinasi sel, biomaterial, dan faktor pertumbuhan. Teknologi ini memungkinkan terbentuknya jaringan baru yang biokompatibel, yang dapat memperkuat struktur tubuh tanpa anestesi panjang. Dalam ulasan ilmiah terkini (2024), dicatat bahwa masa depan terapi sel punca akan semakin terkait dengan precision medicine dan strategi imunomodulasi. Kombinasi dengan teknik gene editing seperti CRISPR dapat meningkatkan efektivitas, sementara pengaturan mikro-lingkungan sel memastikan sel punca dapat bertahan lebih baik dalam tubuh pasien. Fokusnya bukan sekadar “memasukkan sel”, tetapi mengatur agar sel tersebut hidup, tumbuh, dan berfungsi optimal di lingkungan pasien.

Seiring perkembangan teknologi, muncul pula berbagai prosedur non-invasif yang lebih ramah pasien. Terapi laser, ultrasound fokus, atau biomaterial biokompatibel kini digunakan untuk memperbaiki penampilan dan kesehatan jaringan tanpa perlu sayatan besar. Prinsip dasarnya adalah stimulasi alami, bukan paksaan fisik, agar tubuh memulihkan diri dengan cara yang lebih aman.

Regenerative medicine juga mulai mendapat perhatian besar secara global, termasuk di Indonesia. Laporan pasar tahun 2025 memperkirakan nilai industri regenerative medicine di Indonesia mencapai USD 13,57 juta pada 2024 dan tumbuh menjadi USD 22,30 juta pada 2030 dengan CAGR sekitar 8,8%. Pertumbuhan ini dipicu oleh meningkatnya permintaan terapi canggih, investasi riset, serta perbaikan infrastruktur medis. Global Stem Cells Group bahkan telah membuka pusat regeneratif di Jakarta sebagai bagian dari jaringan globalnya. Meski begitu, tantangan besar tetap ada: regulasi yang belum matang, biaya tinggi, keterbatasan fasilitas berstandar GMP, dan kebutuhan tenaga ahli yang mumpuni.

Dalam konteks kosmetik, pendekatan ini membuka horizon baru. Alih-alih melakukan pemotongan besar seperti kombinasi operasi payudara, sedot lemak, dan rhinoplasty, terapi regeneratif dapat diarahkan untuk merangsang pembentukan kolagen, memperbaiki luka, atau mengisi area jaringan yang kurang tanpa implan keras. Scaffold dan hidrogel menjadi teknik menjanjikan untuk memperkuat struktur tubuh dengan risiko minimal. Estetika masa depan bisa beralih dari “pisau dan implan” menuju “stimulus hidup”—modulasi biologis yang mendorong tubuh memperbaiki diri secara alami.

Meskipun begitu, perlu disadari bahwa regenerative medicine masih dalam fase transisi dan validasi klinis. Keamanan jangka panjang, efektivitas terapi, dan standar etika terus menjadi bahan diskusi. Namun arah pergeserannya sudah jelas: kedokteran tidak lagi sekadar tentang kecepatan mengubah wajah atau bentuk tubuh, melainkan tentang kebijaksanaan dalam memulihkan, meregenerasi, dan menghidupkan kembali potensi tubuh yang telah diberikan alam.

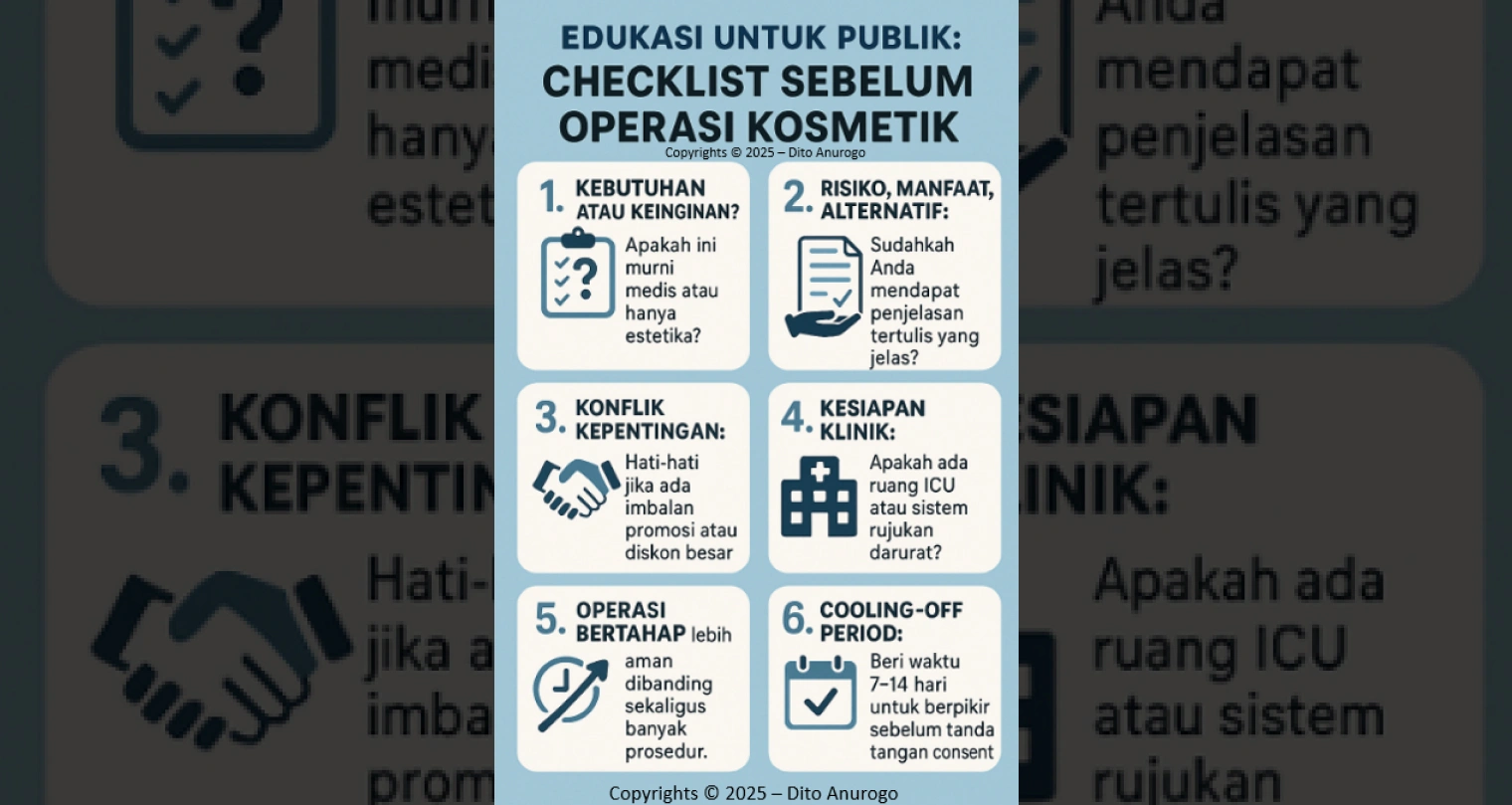

Edukasi Publik: Checklist Sebelum Operasi Kosmetik

Sebelum memutuskan menjalani operasi kosmetik, ada baiknya setiap calon pasien membekali diri dengan pertanyaan kritis. Hal ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memastikan bahwa keputusan diambil secara sadar, rasional, dan bebas dari tekanan.

-

Kebutuhan atau keinginan?

Tanyakan pada diri sendiri; apakah operasi ini memang dibutuhkan untuk alasan medis (misalnya rekonstruksi pasca-kecelakaan atau kelainan bawaan), atau semata-mata untuk alasan estetika? Pembedaan ini penting, karena urgensi medis memiliki dasar yang lebih kuat daripada sekadar keinginan memperbaiki penampilan. -

Risiko, manfaat, dan alternatif.

Pastikan Anda menerima penjelasan tertulis yang jelas mengenai risiko komplikasi (perdarahan, infeksi, emboli, kegagalan anestesi), manfaat yang mungkin didapat, serta alternatif perawatan lain yang lebih aman atau non-invasif. Informed consent bukan sekadar formalitas, melainkan hak pasien untuk memahami apa yang akan dihadapi. -

Konflik kepentingan.

Waspadai tawaran operasi gratis atau diskon besar dengan syarat promosi media sosial. Situasi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan, di mana keselamatan pasien berpotensi dikorbankan demi kepentingan iklan atau branding klinik. -

Kesiapan klinik.

Periksa fasilitas tempat operasi. Apakah klinik memiliki ruang ICU atau setidaknya sistem rujukan darurat ke rumah sakit? Operasi kosmetik mungkin tampak sederhana, tetapi komplikasi serius bisa muncul tiba-tiba, dan kesiapan fasilitas medis dapat menjadi penentu keselamatan. -

Operasi bertahap.

Untuk prosedur besar, lakukan secara bertahap. Menggabungkan beberapa tindakan dalam satu sesi meningkatkan risiko anestesi panjang, perdarahan, dan komplikasi kumulatif. Pembedahan bertahap lebih aman, meskipun membutuhkan waktu dan biaya lebih. -

Cooling-off period

Berikan jeda waktu minimal 7–14 hari sebelum menandatangani persetujuan operasi. Masa tenang ini memberi ruang bagi pasien untuk berpikir ulang, berdiskusi dengan keluarga, atau mencari pendapat kedua (second opinion). Keputusan medis tidak boleh diambil tergesa-gesa.

Checklist ini sederhana, tetapi bisa menjadi benteng penting bagi siapa pun yang mempertimbangkan operasi kosmetik. Dengan bekal pengetahuan, pasien dapat menjadi subjek aktif yang menjaga keselamatan dirinya sendiri, bukan sekadar objek dari industri estetika.

Dari Like ke Life

Tragedi ini bukan sekadar kisah tentang satu orang, melainkan potret zaman yang terobsesi pada citra. Ketika like di media sosial terdengar lebih keras daripada denyut nadi manusia, kita diingatkan bahwa batas antara hiburan, promosi, dan keselamatan bisa menjadi sangat tipis.

Sebagai masyarakat, kita perlu lebih kritis. Tubuh bukan komoditas yang bisa diperdagangkan demi konten, bukan pula etalase yang harus selalu tampak sempurna. Tubuh adalah bagian dari eksistensi yang harus dihormati, bukan dipertaruhkan demi algoritma.

Sebagai dokter, ada kewajiban moral untuk menjaga martabat profesi. Prinsip medis klasik primum non nocere—“pertama-tama, jangan mencelakai”—harus menjadi kompas di tengah gempuran tren estetika. Profesi medis seharusnya berdiri di atas kepentingan pasien, bukan tunduk pada logika pasar atau tekanan promosi.

Sebagai regulator, negara tidak boleh absen. Kebijakan ketat, transparansi, dan regulasi yang jelas mutlak dibutuhkan agar promosi kesehatan atau kecantikan tidak lagi mengorbankan nyawa. Audit mortalitas, standar fasilitas, dan larangan konflik kepentingan harus ditegakkan sebagai pelindung publik.

Epilog

Tragedi ini mengajarkan bahwa tubuh bukan panggung bagi ambisi pasar, melainkan “ruang suci kehidupan” yang harus dijaga. Dalam bahasa medis: primum non nocere—jangan mencelakai. Dalam bahasa iman: hidup adalah amanah. Dalam bahasa hukum: keselamatan adalah hak asasi. Tiga bahasa berbeda, satu pesan yang sama—bahwa martabat manusia selalu lebih berharga daripada sekadar citra.

(Dokter Dito Anurogo MSc PhD, WWPO Peace Ambassador untuk Indonesia, alumnus PhD dari IPCTRM College of Medicine Taipei Medical University Taiwan, dokter riset, dosen FKIK Unismuh Makassar, peneliti IMI, trainer dan penulis profesional berlisensi BNSP, reviewer jurnal Internasional-nasional, organisatoris)