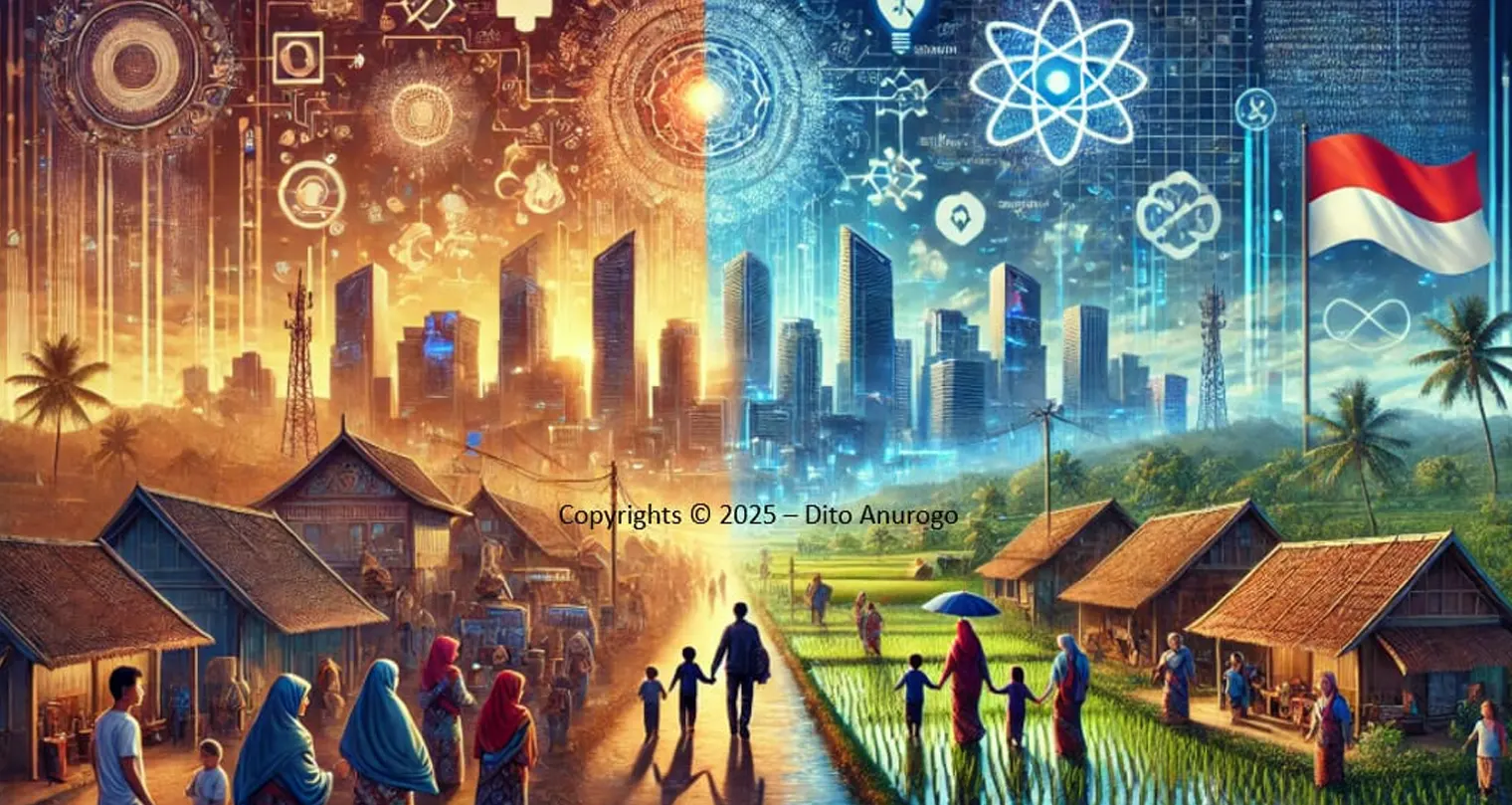

Mudik, lebih dari sekadar peristiwa tahunan yang terjadi menjelang hari raya—terutama Idulfitri—merupakan fenomena sosial-budaya multidimensional yang mencerminkan denyut nadi masyarakat Indonesia. Ia adalah titik temu antara masa lalu dan masa depan, antara desa dan kota, antara kerinduan personal dan realitas struktural. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi dan terglobalisasi, memahami mudik secara parsial semata sebagai "perjalanan pulang kampung" tidak lagi memadai. Dibutuhkan pendekatan lintas disiplin, lintas zaman, dan lintas budaya untuk menguak lapisan-lapisan makna yang terkandung di dalamnya. Tulisan ini merupakan sintesis reflektif sekaligus futuristik yang mencoba memotret mudik sebagai palimpsest sosial—yakni teks hidup yang maknanya senantiasa ditulis ulang oleh konteks, pengalaman, dan harapan kolektif masyarakat.

Perspektif Filsafat: Ontologi Pulang dan Pencarian Diri

Secara filosofis, mudik merupakan pengejawantahan dari arche (asal mula) dalam filsafat Yunani Kuno, yaitu upaya manusia untuk kembali ke titik awal eksistensinya. Konsep ini bergema dalam teori Dasein Martin Heidegger, di mana manusia hanya dapat "berada secara autentik" jika ia menyadari keberadaannya di dunia, termasuk melalui keterhubungan eksistensial dengan tanah kelahiran (Heimat).

Mudik adalah ritus ontologis, bukan sekadar logistik. Ia merekatkan kembali identitas yang tercerai oleh modernitas dan urbanisasi. Dalam kacamata collective unconscious (ketidaksadaran kolektif) Carl Jung, mudik adalah arketipe perjalanan heroik—simbol kembalinya individu ke akar budaya dan nilai, tempat ia dapat menjumpai versi utuh dirinya yang tercerai oleh hiruk-pikuk kehidupan kota. Generasi muda yang terlahir di kota pun secara tidak sadar mewarisi panggilan simbolik ini, meskipun makna dan manifestasinya berubah seiring waktu.

Perspektif Sejarah: Jejak Migrasi dan Dialektika Desa-Kota

Jejak historis mudik dapat ditelusuri dari masa agraria Nusantara, ketika masyarakat desa kembali ke pusat-pusat leluhur untuk melaksanakan ritus kolektif. Ketika Islam masuk, mudik memperoleh dimensi spiritual melalui silaturahmi dan ritual Idulfitri. Kolonialisme memperkuat migrasi ke kota-kota pusat ekonomi, dan pasca-kemerdekaan, urbanisasi menjadi agenda besar negara.

Namun, mudik tetap hadir sebagai ruang rekonsiliasi antara pusat dan pinggiran. Pada masa Orde Baru, mudik bahkan dikonstruksikan sebagai bagian dari narasi pembangunan: desa sebagai tempat tradisi dan nilai, kota sebagai simbol kemajuan. Dialektika ini masih terasa hingga kini, ketika pemudik pulang tidak hanya membawa oleh-oleh, tetapi juga nilai-nilai modern yang dipertukarkan dengan nilai-nilai lokal dalam proses dialektika kultural yang terus-menerus.

Perspektif Sains dan Teknologi: Tubuh, Data, dan Mobilitas

Dalam ranah nanoimmunobiotechnomedicine—gabungan disiplin nanoteknologi, neurosains, imunologi, bioteknologi, dan kedokteran—mudik merupakan fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara tubuh manusia, lingkungan, dan teknologi.

Selama pandemi COVID-19, kita menyaksikan bagaimana mudik menjadi episentrum penyebaran penyakit akibat lonjakan mobilitas. Quasispecies dynamics—mutasi virus dalam inang berbeda—menjadi ancaman nyata. Namun, teknologi seperti vaksin mRNA yang dikemas dalam lipid nanoparticles (partikel lemak pembawa materi genetik) menjadi solusi bioteknologi masa kini.

Nanoteknologi juga menghadirkan wearable health devices (perangkat kesehatan yang dikenakan) yang memantau kondisi pemudik selama perjalanan. Teknologi ini didukung big data dan telemedicine (konsultasi medis jarak jauh) yang memperluas akses layanan ke daerah terpencil. Namun, terdapat paradoks: teknologi menyelamatkan nyawa sekaligus menggeser praktik kesehatan tradisional berbasis komunitas dan kearifan lokal.

Dari sisi neurosains, dorongan untuk mudik tidak hanya bersumber dari budaya, tetapi juga dari sistem limbik otak manusia yang memproduksi hormon dopamin, oksitosin, dan serotonin ketika individu membayangkan aroma masakan kampung, pelukan ibu, atau panorama desa. Oleh sebab itu, kebijakan publik seharusnya tidak hanya normatif dan preventif, tetapi juga empatik—menyadari bahwa mudik adalah kebutuhan emosional dan biologis, bukan hanya ritual sosial.

Perspektif Sastra: Narasi Kerinduan dan Dekonstruksi Identitas

Sastra Indonesia menyuarakan dimensi batin mudik dengan begitu subtil dan kuat. Dari puisi-puisi Sapardi Djoko Damono hingga narasi Andrea Hirata, mudik menjadi metafora kerinduan eksistensial. "Kota adalah ruang yang terus mengusir, kampung adalah waktu yang memeluk erat," tulis Sapardi—sebuah ironi yang menunjukkan keterasingan manusia modern di tengah gemerlap kota.

Dalam cerpen Pulang karya Leila S. Chudori atau fiksi-fiksi Seno Gumira Ajidarma, mudik ditampilkan sebagai konfrontasi antara memori dan kenyataan: kampung halaman yang dibayangkan hangat, ternyata berubah menjadi asing. Di sinilah mudik sebagai palimpsest (naskah berlapis makna) menjadi relevan—kampung tidak lagi utuh seperti dalam ingatan, tetapi menjadi ruang tafsir baru.

Perspektif Sosial: Kohesi, Konflik, dan Ketimpangan

Secara sosiologis, mudik adalah ritual solidarity (Durkheim) yang memperkuat collective consciousness (kesadaran kolektif). Tradisi sungkem, makan bersama, hingga reuni keluarga memperkuat jaringan sosial yang selama ini terputus oleh migrasi. Namun, ia juga menyimpan potensi konflik: cultural shock dialami generasi muda urban yang berhadapan dengan nilai-nilai desa yang mereka anggap konservatif. Selain itu, mudik juga menampilkan wajah conspicuous consumption (konsumsi simbolik) ketika pemudik menunjukkan pencapaian ekonomi di hadapan sanak saudara—sebuah tekanan sosial yang bisa melahirkan luka kultural.

Fenomena mudik virtual selama pandemi menunjukkan ketimpangan digital: masyarakat dengan akses teknologi mampu tetap "pulang" secara daring, sementara masyarakat pedalaman terputus dari ritual kolektif ini. Teknologi digital menjadi filter baru antara yang bisa dan tidak bisa merayakan kebersamaan.

Perspektif Ekonomi: Pertukaran Simbolik dan Sirkulasi Kapital

Dari sisi ekonomi, mudik menciptakan trickle-down effect (efek penetesan ekonomi) di desa melalui remitansi dan belanja konsumsi. Namun, data BPS 2023 menunjukkan bahwa 67% pemudik berutang demi membiayai perjalanan mudik. Fenomena ini menyoroti sisi lain dari ekonomi berbasis tradisi: pertukaran simbolik (status, gengsi, kesuksesan) yang dibalut dalam praktik konsumtif.

Sektor UMKM mengalami lonjakan omzet, begitu pula sektor transportasi dan jasa. Tetapi inefisiensi logistik, kemacetan, serta biaya infrastruktur tetap menjadi tantangan. Pendekatan behavioral economics (ekonomi perilaku) dapat membantu merancang insentif dan intervensi kebijakan agar arus mudik lebih terdistribusi dan tidak terkonsentrasi dalam satu periode puncak.

Perspektif Hukum: Antara Hak Sipil dan Regulasi Publik

Secara yuridis, mudik memperlihatkan tarik-ulur antara hak sipil (kebebasan mobilitas) dan kepentingan publik (keselamatan dan keteraturan). Kebijakan mudik permit (izin mudik) dan travel restriction (pembatasan perjalanan) selama pandemi menjadi studi kasus penting dalam global health governance (tata kelola kesehatan global). Namun, hukum yang bersifat represif tanpa alternatif manusiawi justru menjauhkan negara dari rakyatnya.

Diperlukan pendekatan hukum transformatif—yang memahami konteks sosiokultural dan merumuskan regulasi berbasis keadilan substantif, bukan hanya normatif prosedural. Dalam hal ini, hukum harus menjadi fasilitator, bukan sekadar pengendali.

Perspektif Humaniora: Dekonstruksi dan Negosiasi Makna

Dalam ranah humaniora, mudik adalah ruang hermeneutik—proses membaca ulang identitas, bahasa, dan pengalaman. Sebagaimana Paul Ricoeur menekankan perlunya kembali pada teks, mudik menjadi semacam "pembacaan ulang" terhadap kampung halaman sebagai teks budaya. Di sinilah pemudik menemukan ulang jati dirinya, bukan dalam bentuk nostalgia, tetapi dalam bentuk negosiasi antara tradisi dan modernitas.

Generasi Z, misalnya, mulai mendefinisikan mudik bukan sebagai pulang ke desa, melainkan staycation, bleisure travel (gabungan business dan leisure), atau bahkan kunjungan sosial alternatif ke panti asuhan. Ini menunjukkan bahwa makna mudik terus dinegosiasikan seiring perubahan zaman.

Perspektif Geopolitik: Pusat, Pinggiran, dan Mobilitas Global

Dari perspektif geopolitik, mudik mencerminkan ketimpangan spasial antara pusat-pusat pertumbuhan (kota-kota besar) dan daerah pinggiran. Arus mudik yang terkonsentrasi di Jawa menandakan sentralisme ekonomi-politik yang belum teratasi. Fenomena reverse migration (migrasi balik) selama pandemi menyoroti kebutuhan revisi strategi pembangunan dan redistribusi infrastruktur.

Secara global, mudik dapat dibaca sebagai bagian dari transnational diaspora—pergerakan manusia yang digerakkan oleh ikatan emosional dan kultural, bukan hanya oleh krisis. Arus barang, uang, dan nilai dari kota ke desa menciptakan translocality—jejaring antar-lokal yang melampaui batas administratif dan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam arsitektur kekuasaan global.

Mudik sebagai Teks Hidup Masa Kini dan Masa Mendatang

Mudik adalah teks hidup yang terus ditulis ulang oleh generasi ke generasi. Ia bukan sekadar ritual, tetapi medan tafsir yang kompleks: ontologis, historis, biologis, ekonomis, hingga geopolitik. Dalam setiap langkah kaki pemudik, terpatri narasi filsafat eksistensi, jejak sejarah panjang, dinamika imunologis tubuh, suara batin sastra, tarikan sosial-budaya, kalkulasi ekonomi, pertimbangan hukum, refleksi humaniora, serta skema geopolitik yang melingkupi ruang dan waktu.

Memahami mudik adalah memahami Indonesia itu sendiri—dalam seluruh paradoks dan potensinya. Di tengah gelombang urbanisasi, digitalisasi, dan globalisasi, mudik tidak kehilangan makna, melainkan memproduksi makna-makna baru. Maka, masa depan mudik tidak harus ditakuti sebagai keniscayaan yang tergerus zaman, tetapi dirayakan sebagai ekspresi dinamis manusia Indonesia dalam menjalin relasi dengan akar, ruang, dan sesama. [dr. Dito Anurogo, M.Sc., Ph.D., alumnus International Ph.D. Program in Cell Therapy and Regenerative Medicine (IPCTRM) College of Medicine Taipei Medical University (TMU) Taiwan, Diploma in Project Management from International Business Management Institute Berlin Germany, dokter umum, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, peneliti Institut Molekul Indonesia, trainer profesional, reviewer jurnal nasional-Internasional, penulis puluhan buku]